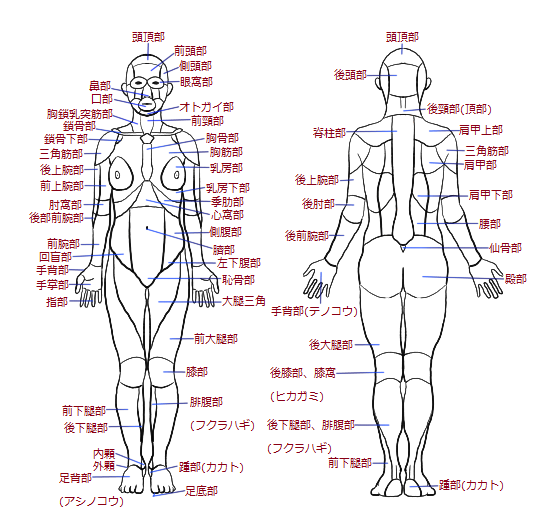

腰の出っ張っている骨の名称や、のど仏の正式名称をあなたは答えられますか?

救急隊が医療機関に電話連絡する際、「上のほうを痛がっています」などと伝えると(この救急隊は大丈夫か?)と信頼を失いかねません。ここでは医学的な身体の部位の名称や方向の名称を解説します。

身体の軸と面

縦軸(長軸)

頭と足を結ぶ縦方向軸の軸で、横(水平)軸と直角

横軸(水平軸)

左右を結ぶ横方向の軸で、縦軸と直角

矢状軸(しじょうじく)

背中とお腹を結ぶ身体の前後の軸で、縦軸と横軸はそれぞれ直角

矢状面(しじょうめん)

身体を左右に切る面。左右対称で身体の中心を通る面を正中面という

前頭面(額面)(ぜんとうめん がくめん)

身体を前後に切る面で、矢状面に垂直な面

水平面

床に平行で、身体の横断面である。ちょうどCT検査でみる面

医学的な身体方向の名称

頭側(とうそく) 尾側(びそく)

縦軸上では上が頭側、下が尾側

例 「バックボードそのまま、身体移動、頭側側20センチ、いち、にー、さん!」

近位 遠位

上肢、下肢は体幹に近い方を近位(上側のこと)、遠い方を遠位(下側のこと)という。

例「右手首をリストカットした20歳女性の収容依頼です。切創は手首からやや遠位側にむかって数か所あります。どれも深くはなさそうです。」

内側 外側

横軸上の左右は内側(ないそく)外側(がいそく)。

腹側 背側

矢状軸上では前と後。体幹部では腹側、背側。

浅部(せんぶ) 深部(しんぶ)

皮膚に近いことを浅部、その逆を深部という。Ⅱ度熱傷の際に用いたりする。

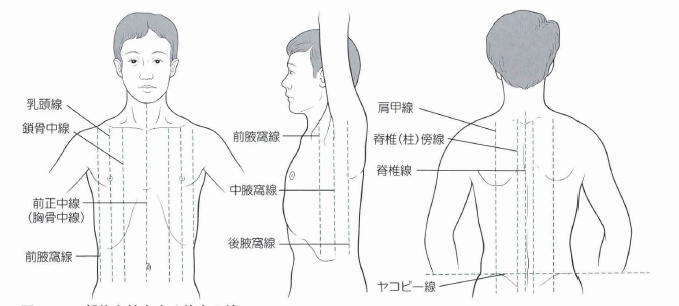

体表の線の名

前正中線

胸骨の真ん中を通る縦線

鎖骨中線

鎖骨の中央を通る縦の線

乳頭線

乳頭を通る縦の線

胸骨中線

胸骨の中央を通る縦の線。前正中線と同様。

肩甲線

肩甲骨下角を通る縦の線。

脊椎(柱)傍線

脊柱の横突起を通る縦の線。

ヤコビー線

両腸骨稜を結ぶ線で,第4腰椎棘(きょく)突起あるいは第4~5腰椎間を通る横の線

前腋窩線

中腋窩線の前方にあり, 腋窩の前縁を通る縦の線。十二誘導心電図で用いる。

中腋窩線

腋窩の中央を通る縦の線。仰臥位の場合右心房は中腋窩線付近に存在する。十二誘導心電図で用いる。個人的には、仰臥位だと予想以上に背側にあるイメージ。

後腋窩線

中腋窩線の後方にあり,腋窩の後縁を通る縦の線

関節運動

屈曲 伸展

矢状面上で行われる動きで,曲げ伸ばしをいう。ダンベルで上腕二頭筋を鍛えるアレ

外転 内転

前頭面上を正中矢状面から遠ざける運動を外、,近づける運動(上肢または下肢が身体の中線方向に戻ってくること)を内転

外旋 内旋

前を向いていた面が外側を向く動きを外旋、内側を向く動きが内旋。解剖学的基

本体位では下肢の爪先は前を向いている。この爪先が外側を向くのが外旋で、内側を向くのが内旋。

例 「80歳女性、転倒での救急要請。右の下肢は外旋しており、下肢長差あり。」(高齢者の大腿骨頚部骨折疑い収容依頼の例)

外から触れる骨の突出部

大泉門 小泉門

頭蓋冠の一部が結合組織のまま残っている部分で、新生児、乳幼児に認められる。前頭骨と頭頂骨の間にある大泉門は生後2年頃までに閉鎖し、頭頂骨と後頭骨の間にある小泉門は、生後4~5ヵ月までに閉鎖する。したがって,この時期には頭蓋を強くつかまないようにする。

外後頭隆起

後頭の正中で耳介の高さにある骨の隆起。

乳様突起

側頭骨の一部で、外耳の後ろに下向きに著しく突出している部分。

※名前的に胸の近くにあると勘違いされやすいですが、耳の後ろです。

オトガイ

下顎の前方突出によってできた隆起。あごのこと。アッパーするときに狙う箇所。

甲状軟骨

喉頭を形成する軟骨の1つで、「のど仏」あるいは「アダムのリンゴ」といわれ,前頚部で

前方に突出する隆起。別名「のどちんこ」笑

頸動脈を触診するときここから沿わせていくので重要!

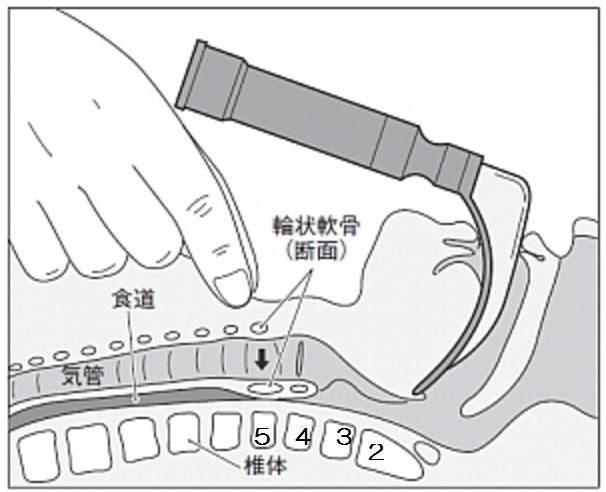

輪状軟骨

喉頭を形成する軟骨の1つで、甲状軟骨の下方の隆起。

心肺蘇生時、輪状軟骨を圧迫すると誤嚥防止に期待できる。この、胃内容の逆流を予防する処置をセリック法という。窒息などで送管困難時は甲状軟骨と輪状軟骨の間を緊急切開する。

出典 http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/023/157/51/N000/000/001/144963556783574200178.jpg

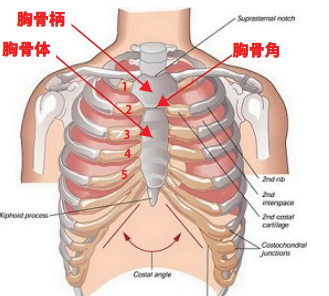

胸骨角

胸骨柄と胸骨体が結合するところで,前方が凸になって屈曲しているので隆起として触れ

る。この高さの肋骨が第2肋骨である。十二誘導心電図を貼るときの目印になる。

出典 http://tsugu.private.coocan.jp/page/ECG.pdf

鎖骨と胸骨付着部のすぐ下に第一肋骨があり,第二肋骨との間が第一肋間ですが,個体差もあり, わかりにくいことが多い。 胸骨角(胸骨柄と胸骨体の間のでっぱり)に第二肋骨が付着しているので,その下が第二肋間となり, そこから数えると間違えにくい。

肩峰

両肩の先端をなす肩甲骨部分をいう。

肩甲骨下角

いわゆる天使の羽。左右の肩甲骨下角を結んだ線は,第7胸椎の棟突起の高さに相当する。

隆椎

頭蓋骨底部から背部の正中線を指で下方へたどると、容易に触れる最初の棘突起を隆椎といい、第7頚椎である。

Q.第7頸椎は何ですか?A.隆椎

剣状突起

胸骨の下端の突出部分で肋骨弓を正中までたどることにより、剣状突起に達する。

いわゆる「みぞおち」胸骨圧迫の際、ここを押さないように注意。

前上腸骨棘

腰の出っ張り。腰に手を当てたとき、一番触れれる骨。高エネルギー外傷ではここを圧迫して骨盤骨折の判断材料にする。バックボード固定の腰部ベルトは前上腸骨棘にかける。

腸骨稜

腸骨の上端を示す。左右の腸骨稜を結んだ線をヤコビー線といい,第4と第5腰椎間に相当

する。

後上腸骨棘

腸骨と仙骨との結合点。

鼠径靫帯

大腿と体幹の境界を示す。大腿静脈を穿刺するときは鼠径靫帯よりも末梢で行う。

まとめ

上に出てきた用語は病院連絡や医師への報告で使います。国家試験対策だけでなく、生涯使えるので覚えておいて損はないです。忘れたらここのページをブックマークして思い出してもらえると光栄です。

コメントを残す