こんにちは!空飯(→プロフィール)です。

『救急救命士のための病院連絡』について書いていこうと思います。

実際のテンプレセリフ集もあるので、初心者はまんま真似すればOKです。

ということで、

「救命士になった場がりで病院連絡がわからない(苦手)」って人向けの記事です。

さて、今回はこんなお悩みが届きました↓

という内容。

救急隊員になりたての方や、救急救命士になったばかりの方は不安ですよね。

けど、大丈夫です。

ポイントを掴んで連絡を行えば、スムーズな病院連絡ができます。

今回の記事を読んで、病院連絡に必要なことを学び、不安を解消しましょう。

・病院連絡に不安を抱えている人

・病院連絡がスムーズにいかない人

もくじ

なぜ、病院連絡を苦手にしている人は多いのか

病院連絡に苦手意識を持っている方、意外と多いです。

病院連絡に苦手意識を持っている方、意外と多いです。

なぜ苦手意識が生まれるのか?

A.それは、病院連絡の訓練をしっかりと行なっていないからです。

訓練を行なっていなければ、できないのは当たり前ですよね。

そして、教育的立場の方が指導できていないことや、特化したコース、書籍が少ないことも一因となっています。

このため、病院連絡の教育は各消防本部に委ねられている現状があります。

不安を抱えている方や、苦手意識を持っている人はしっかりと訓練を受けたことはありますか?

私の後輩には、病院連絡の座学、病院連絡を主眼としたシミュレーション訓練を事前に受けてもらっていました。

その甲斐あってか、初めはうまくいかない事もありましたが、少なくとも、不安や苦手意識は持っていませんでした。

みなさんも、まずは病院連絡に必要なことは何なのか?

医療スタッフは、何を救急隊に求めているのかを知ることから始めてみましょう。

病院連絡で救急隊員、救急救命士に求められる能力

病院連絡で求められる能力は、以下の3つ。

①状況把握能力、処理能力

②コミュニケーション能力

③病態から疾患を想起する能力

一つずつ見ていきましょう。

①状況把握能力、処理能力

まず病院連絡をする方は、必ず傷病者接触、問診、関係者からの聴取を行ってください。

これを行なっていないと、必ずと言っていいほど、医師から質問攻めにあいます。

と言われたら、一連の活動を全てメインでやらせてもらってください。

なぜなら、病院連絡をする人は、傷病者のことを一番知っている人でなければならないからです。

・なぜ救急車を呼んだのか?

・傷病者の状態はどうなのか?

・傷病者の主訴はどうなのか?

・いつものADL(日常生活動作)はどうなのか?

・今後どのように病態が変化するのか?

・etc

ADLは日常生活動作のこと。

「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」がある。

救急では

・一人で動けるか

・一人で食事できるか

・一人でトイレできるか

・一人で入浴できるか

を聞くと普段とのギャップがわかるので、病院とのやりとりで有効になる。

まず、傷病者の過去、現在、未来を把握することが重要です。

そして、その集まった情報を処理しましょう。

現場に出ると、傷病者や家族からいらない情報も話されることもあります。

必要な情報、不必要な情報を精査していきます。

これができていないと、ただ情報が多いだけで、医師から『結局何が言いたいの?』となってしまいます。

②コミュニケーション能力

救急現場では、さまざまな方とコミュニケーションをとらなければなりません。

・傷病者

・家族、関係者

・医師

・看護師

・介護士

・警察官

・etc

現場では、これらの方と円滑にコミュニケーションをとることができなければ、必要な情報を得られず、スムーズな活動できません。

病院連絡とは、見えない相手に今の状態や状況を伝えることです。

見えない相手に、現場の状況がわかる様に伝えるには、下の2つを意識してください。

Ⅰ非言語コミュニケーションをうまく使う

Ⅱ伝えるのではなく、相手と会話をする

Ⅰ非言語コミュニケーションをうまく使う

言語コミュニケーションというのがあります。

これは字のごとく、言語によって相手に情報を伝えることです。

一方、非言語コミュニケーションは?

身振り手振り、仕草、顔の表情、視線などでとるコミュニケーションのことです。

(実は救急救命士国家試験の勉強で出てます。)

って思うかもしれませんが、声の出し方、テンポ、強弱、口調などの発声も非言語コミュニケーションなんです。

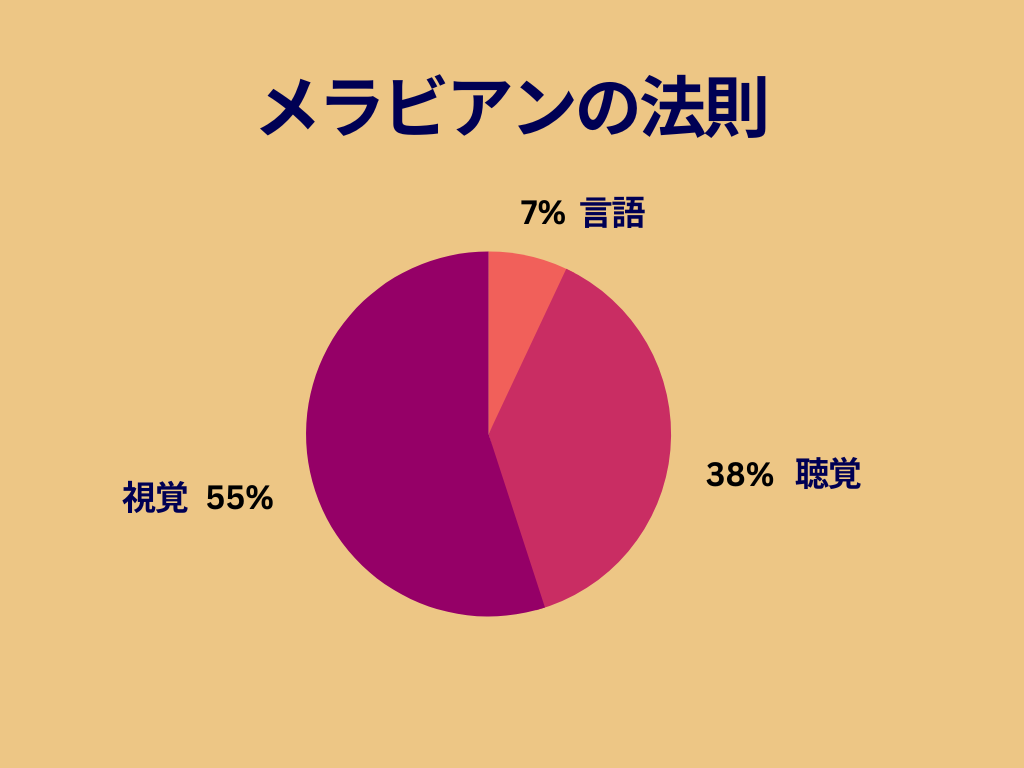

メラビアンの法則では、言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%のウエイトで、コミュニケーションに影響を与えると言われています。

携帯電話では、視覚情報がないため、残りの言語、聴覚情報45%で物事を伝えなければならなくなります。

視覚情報が無い分、聞き馴染みのある言葉を使い、いつもより抑揚をつけて話すとわかりやすいと思います。

また、会話の間を意識してください。

緊張して、早く病院に行きたいという気持ちがあると早口になり、自分よがりな病院連絡になります。

間を意識することによって、自分自身を落ち着かせることもでき、相手に状況が伝わりやすくなります。

Ⅱ伝えるのではなく、相手と会話をする

ん?どういうこと?と思うかもしれませね。

もちろん伝える力は大切です。

しかし、相手に伝えなければという気持ちが強すぎると、多くの情報を相手に伝えてしまいかえって分かりにくくなってしまいます。

では、どうすればいいのか?

相手と会話をすることが大切なんです。

伝えようとすると、病院連絡が棒読み、単調になりがちです。

これは、消防職員が消防無線を使って、コミュニケーションをとっているからだと感じます。

普段の会話では、相槌、抑揚、間様々なテクニックを使て自然に会話が成立しています。

これを電話で行えばいいんです。

単純に情報を伝えるだけでなく、会話をしながら伝えるように意識してみてください。

③病態から疾患を想起する能力

病院連絡の際、皆さんは何を疑って活動しているのか伝えていますか?

病院連絡は、現病歴、バイタルサイン、主訴、所見などを整理し伝えなければなりません。

そこで忘れないでほしいのが、その把握した情報から、今何の疾患が疑われ、何を観察したのか伝えることが重要です。

これができていないと、病院連絡はもちろん、救急活動もスムーズにいっていない可能性が高いです。

想起した疾患から必要な所見・問診を効率的、そして効果的にとっていくことが重要です。

例えば・・・

これだけの情報でいくつの疾患が想起でき、必要となる所見・問診ができますか?

救急医であれば、いくつもの疾患の可能性が想起され、必要な情報が頭に浮かんでくるでしょう。

病院連絡において、医療スタッフはその情報が欲しいんです。

疾患を想起し、重要な情報を伝えることこそが病院連絡の神髄です。

傷病者の状況・状態によって病院連絡の方法を変えよう

病院連絡の方法は、時と場合によって使い分けなければなりません。

例えば、外傷事案で緊急性が高い場合『MIST』を使って報告しようと、JPTECでは指導されます。

しかし、これを内因性疾患の病院連絡で行ってしまうと内容が薄くなってしまいます。

外傷と内因性疾患では病院連絡の方法は別物と思ってください。

そして、緊急度によっても違ってきます。

どこの消防本部でも、緊急度が高い疾患であった場合は、現場活動時間が問題になってくるのではないでしょうか?

この現場活動時間を短縮するためにも、現場の質、病院連絡の質が問われてきます。

緊急度の高い現場では、最低限のバイタル測定、質の高い問診、所見をとり、病院連絡に移行しましょう。

病院連絡のテンプレート

新人救急隊員、新人救急救命士はある程度のテンプレートを持っていた方がいいでしょう。

テンプレートの使用は、慣れてくると連絡する病院や傷病者の病態に合わせて変化するので、あくまでも一例として考えてください。

- 名乗る・病院連絡の目的

- 年齢、性別、主訴

- 現病歴(どのような経過か)

- 所見、バイタルサイン、既往歴

- その他特記事項(生活環境、同乗者、家族への連絡状況等)

②65歳、男性、現在後頭部付近の激しい頭痛・嘔気を訴えています。

③朝7時に起きた時にめまいがあったそうで、自宅で休んでいたそうなんですが、8時頃テレビを見ていたところ、急に後頭部付近の激しい頭痛が発症して、おさまらないため救急要請がありました。

④観察の結果、CPSS該当なしで、瞳孔異常や心電図上も異常なしです。バイタルサインは○○です。既往歴は高血圧、糖尿病で○○病院かかりつけです。激しい頭痛、嘔気、高血圧から脳卒中疑いで活動しています。

⑤奥さんが救急車同乗で、病院まで10分で到着予定です。受け入れよろしいでしょうか?

(地域によっては「〇〇疑い」と電話するだけで「救命士が診断すんな!」って怒る医師がおられたりするので、地域性を考慮すること)

- 名乗る・病院連絡の目的

- 年齢、性別、受傷機転

- 生理学的所見・受傷部位・そこから疑う病態

- 行った処置

- 到着時間等

基本的な病院連絡は、こんな感じです。

特に、疑っている疾患のキーワードを盛り込んでいくことが重要です。

そして、「救急隊としてはこの疾患を疑いています。」ということをはっきりと伝えましょう。

しかし、いまいち分からない場合もあると思います。

そんな時は素直に分からないと伝えることも重要です。

また、緊急度が高い場合は、詳細状況はセカンドコールで送ることを必ず伝えてください。

(※緊急度が高い場合は、詳細状況はセカンドコールでOKと地域のプロトコールで定められているところもあります。)

ここでグダグダと病院連絡が長くなり、傷病者に不利益になってはいけませんからね。

病院連絡の訓練方法

病院連絡も訓練を行わないと上手くなりません。

病院連絡も訓練を行わないと上手くなりません。

病院連絡を任される前に、訓練をみっちり行って備えておきましょう。

私の行っていた、訓練の一例をご紹介します。

このような想定訓練を行くことで、次第に病院連絡の方法が身についていきます。

そして、このような訓練を行う時は、良いフィードバックをもらえる先輩救命士の存在が不可欠です。

頼れる先輩に訓練を手伝ってもらいましょう。

まとめ

病院連絡の方法には、MIST、SAMPLE、I-ABAR-Cなど多くの報告要領があります。

もちろん、どれを使っても間違いではありません。

様々な状況によって使い分け、医療スタッフが求めていることを理解し、伝えることが重要でした。

病院連絡は、お互いの信頼関係や理解によっても左右されます。

追伸

こう思わせる信頼関係の構築も非常に重要です。

そのためには、病院のスタッフに挨拶はもちろん。

搬送先の、スタッフが忙しそうならバイタルをとるのを手伝ってあげたり・・・

医師に質問を問いかけてみたり(人によっては嫌がるかも・・・)してはどうでしょうか。

そうした日々のコミュニケーションも大切にしていきましょう。

そうすればきっと病院連絡もスムーズにいくと思いますよ。