こんにちは、空飯(→プロフィール)です。

寒い日には偶発性低体温症の救急要請もあると思います。

救急隊員のために偶発性低体温症を9つのポイントにまとめてみました。

さらに原因と軽度〜重度の判断基準も一覧表にしてあります。

低体温症の救急活動は普通の救急活動と違い、いろいろと特殊な観察や処置が必要です。

この記事を見て偶発性低体温症の復習をしておきましょう!

もくじ

そもそも偶発性低体温症とは

偶発性低体温とは,中心部体温が35°C以下になる状態をいいます。

【重症度一覧】軽度(32~35°C),中等度(28~32°C),重度(28°C未満)

その温度によって軽度(32~35°C),中等度(28~32°C),重度(28°C未満)の3段階に分類されます。

| 軽度(深部体温32~35℃) | 中等度(深部体温28~32℃) | 重度深部体温(28℃未満) | |

|---|---|---|---|

| 中枢神経 | 健忘・昏迷 | せん妄・呼びかけ反応なし | 昏睡 |

| 代謝 | 基礎代謝亢進↑ | 基礎代謝低下↓ | 基礎代謝低下↓ |

| 心・血管 | 脈拍↑拍出量↑血圧上昇↑ | 脈拍↓拍出量↓ | 脈拍↓拍出量↓血圧↓ |

| 心電図 | PR間隔延長 | J波出現、心室性不整脈 | 心室細動、心静止 |

| 呼吸 | 呼吸数↑換気量↑ | 呼吸数↓換気量↓ | 無呼吸、肺水腫 |

| 振戦(シバリング) | シバリングあり | シバリング消失 | シバリング消失 |

| 救急隊の活動 | 通常モード | 低体温プロトコルモード | 低体温プロトコルモード |

そもそも、通常、人の体温調節は視床下部前部の視索前野において日中の体温変動を1℃以内に保っています。

しかし、極度の低温環境にさらされたり、全身疾患の合併や外傷、急性中毒などなど。

何らかの原因により体温調節が困難になると低体温を呈することになります。

他にもアルコール中毒で外で寝てしまった。

転んで動けなくなった。

などの原因があります。

さらに、低体温症の意識障害では原因判別が困難となります。

低体温が原因の意識障害なのか

意識障害が原因の低体温症なのか

これらを判別することがポイントになってきます。

もともと基礎疾患などがなく、健康だったのに(体温調節機能が保たれているのに)低体温に陥ってしまう病態のこと。

体温調節機構について

体温を調節するのは中枢神経である視床下部や末梢神経。

なかでも、視床下部は体温センサー、兼、司令部です。

全身に体温調節の命令を出します。

体温消失の90%以上は皮膚から発生。

呼気から蒸散による熱の消失は5%。

つまり、体が濡れていると気化熱で体温が奪われやすくなります。

逆に正常なときは汗の蒸散で体温を下げます。

偶発性低体温症の原因3つ

原因の要素は3点。

熱産生の減少,熱喪失の増大,体温調節障害。

この3点が原因因子となります。

【原因1】 熱産生の減少

- 高齢者

- 低栄養

- 低血糖

- 甲状腺・副腎など代謝機能低下

【原因2】熱喪失の増大

- アルコール・向精神薬などによる中毒

- 溺水(衣服の濡れ)

- 寒冷環境(遭難)

- ホームレスで寒さ対策ができない

【原因3】体温調節障害

- 頭部外傷などによる視床下部障害

- 脊髄損傷・糖尿病などによる末梢伝達不全

- 脳卒中

低体温症状から重症度を見分けよう!

深部体温が35℃以下を低体温という。

(いうことが多い)

| 軽度(深部体温32~35℃) | 中等度(深部体温28~32℃) | 重度深部体温(28℃未満) | |

|---|---|---|---|

| 中枢神経 | 健忘・昏迷 | せん妄・呼びかけ反応なし | 昏睡 |

| 代謝 | 基礎代謝亢進↑ | 基礎代謝低下↓ | 基礎代謝低下↓ |

| 心・血管 | 脈拍↑拍出量↑血圧上昇↑ | 脈拍↓拍出量↓ | 脈拍↓拍出量↓血圧↓ |

| 心電図 | PR間隔延長 | J波出現、心室性不整脈 | 心室細動、心静止 |

| 呼吸 | 呼吸数↑換気量↑ | 呼吸数↓換気量↓ | 無呼吸、肺水腫 |

| 振戦(シバリング) | シバリングあり | シバリング消失 | シバリング消失 |

| 救急隊の活動 | 通常モード | 低体温プロトコルモード | 低体温プロトコルモード |

ポイントは軽度か、中度以上かです。

なぜなら、搬送先と対応が変わるからです。

重症度判定のコツとしてはシバリングがあるか、ないか。

シバリングがあれば軽度低体温症だからです。

※当たり前ですが、シバリングがなく、元気なら低体温症ですらない。

われわれ救急隊は深部温を計ることはできません。

体表が冷たいか(腋窩温は何度か)

シバリングはあるか。

意識障害はあるか。

低体温症特有の症状(J波など)はないか。

などから判断しましょう。

そもそも、「寒い日に外で倒れている」などの情報から

「低体温モード」スイッチを入れておくことが重要です。

偶発性低体温症の症状と心電図

逆説的行動

- 脱衣行為

- 穴掘り行為

原因は視床下部の障害で32℃未満になると極端な暑さを自覚することによると言われています。

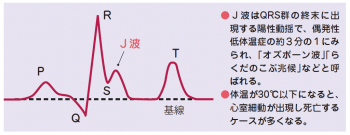

心電図異常とj波(オズボーン波)

PR間隔の延長、QRS間隔の延長、QT間隔の延長を呈します。

さらに、32℃以下になるとJ波(オズボーン波)が出現します。

とはいえ、全ての症例に出現するわけではないので注意!

出典https://nurseful.jp/nursefulshikkanbetsu/emergencies/section_3_10_01/

- QRS延長

- 陰性T波

- 洞性徐脈

- 心房細動

- ブロック

- 心室細動

などなど

一番注意が必要なのは心室細動ですね。

特に刺激を与えることで心室細動に移行してしまうと言われてます。

安静搬送を心がけ、

偶発性低体温症を疑ったら除細動器を必ず現場に持っていきましょう。

意識障害における偶発性低体温症の原因判別

たまごが先か、鶏が先か。

ではないですが、低体温が先に起きての意識障害か。

または、意識障害が先に起きてから低体温症に至ったのか。

この原因判別が非常に重要で難しいところです。

判別するには状況観察が大切となってきます。

考えられる原因

- アルコール中毒

- 頭部外傷

- 脳卒中

- 心筋梗塞など

つまり、何らかの病態が先行し、その場から動けなくなった理由がある。

動けなくなった→低体温症

※通常、健康な人は雪山で遭難でもしない限り低体温にはならない。

- 大腿骨頸部骨折

- 脳卒中(麻痺・瞳孔)

- 低血糖(既往歴の聴取)

- 薬物中毒(空包の検索・アルコール臭・空き瓶)

- 外傷(頭部外傷はないか)

もともと低栄養などのリスクがある。

寒さをしのぐための衣服や家が不足している。

よって、低体温が原因の意識障害なのか、意識障害からくる低体温なのか判別が困難となる傾向。

バイタルから違和感を感じとる

基本的に低体温症では除脈、徐呼吸となる。

このことから、低体温なのに頻脈や頻呼吸が見られたら原因判別に活かせます。

低体温+頻脈から考えられる病態

- 出血・脱水などによる循環血液量減少性ショック

- 低血糖

- 激痛を伴う病態

- 肺塞栓

- 薬物中毒

- 一酸化炭素中毒

- 敗血症(通常よりも予後不良。低体温で発熱ができず認識が遅れがち)

低体温+頻呼吸から考えられる病態

- 糖尿病性ケトアシドーシス

- ビタミン不足

- アスピリンなどの中毒

- 多臓器不全による代謝性アシドーシス

覚えておきたい!救急隊活動9のポイント

- 呼吸・脈の観察は30~45秒かける

- 濡れた衣服を着ているのであれば速やかに脱衣

- 保温する

- アドレナリン

投与しない各地域のプロトコルに従う - 除細動は1回のみ

- 安静搬送を心がける

- 意識障害には気道確保

- 酸素投与

- 搬送先はPCPSを回せる病院へ搬送

①呼吸・脈の観察は30~45秒かけて行うこと

低体温傷病者は呼吸も脈も低下しています。

さらに、末梢血管も収縮していることから心肺停止の判断が難しいためです。

明らかな死体現象がない限り遅延なく蘇生を開始すべきです。

②濡れた衣服を着ているのであれば速やかに脱衣

濡れた衣服は急激に体温を奪います。

濡れた衣服を着ているのであれば速やかに脱衣(もしは裁断し脱衣)

毛布やレスキューシートで覆う。

③保温する

当たり前ですが、毛布等で保温がとても大切。

濡れた服のまま毛布で包んでも体温下がるので、

濡れてない状態で毛布で包む。

もちろん、車内の暖房はMAXにしましょう。

④アドレナリン投与は復温してから

各地域の低体温プロトコルに従ってください。

基本的にはアドレナリン投与は効果を期待できないので投与しない各地域のプロトコルに従う。

判断に困るときは医師にオンライン(電話連絡)して判断を仰ぎましょう。

低体温下でのアドレナリンは無効なことが多いが、投与による不利益はないため通常通りの投与を行う。

⑤除細動は原則1回

VF/無脈性VTに対しての除細動は偶発性低体温症プロトコルに従う。

(おそらく、多くの地域で除細動は1回のみ行うことにしていると思います)

⑥安静搬送

ストレッチャー移動時などに粗雑に扱わない。

なぜなら、心臓の被刺激性が完進しているためVFなどを呈しやすい。

よって安静搬送を心がける。

⑦意識障害には気道確保

意識障害による気道閉塞には

気道確保で対応する。

⑧酸素投与

酸素投与を実施する。

シバリングにより、酸素の消費量は普段の3~6倍と言われる。

酸素投与は必須となる。

SpO2はカテコラミン作用で信頼できない。

⑨搬送先はPCPSを回せる病院

搬送先はPCPSに対応でき、積極的集中治療が可能な病院を選定する。

これは復温法にはPCPSが必要だからです。

対応してない病院に搬送しても転院搬送になることでしょう。

救急隊の活動まとめ

- 呼吸・脈の観察は30~45秒かける

- 濡れた衣服を着ているのであれば速やかに脱衣

- 保温する

- アドレナリン

投与しない各地域のプロトコルに従う - 除細動は1回のみ

- 安静搬送を心がける

- 意識障害には気道確保

- 酸素投与

- 搬送先はPCPSを回せる病院へ搬送

偶発性低体温症のガイドライン

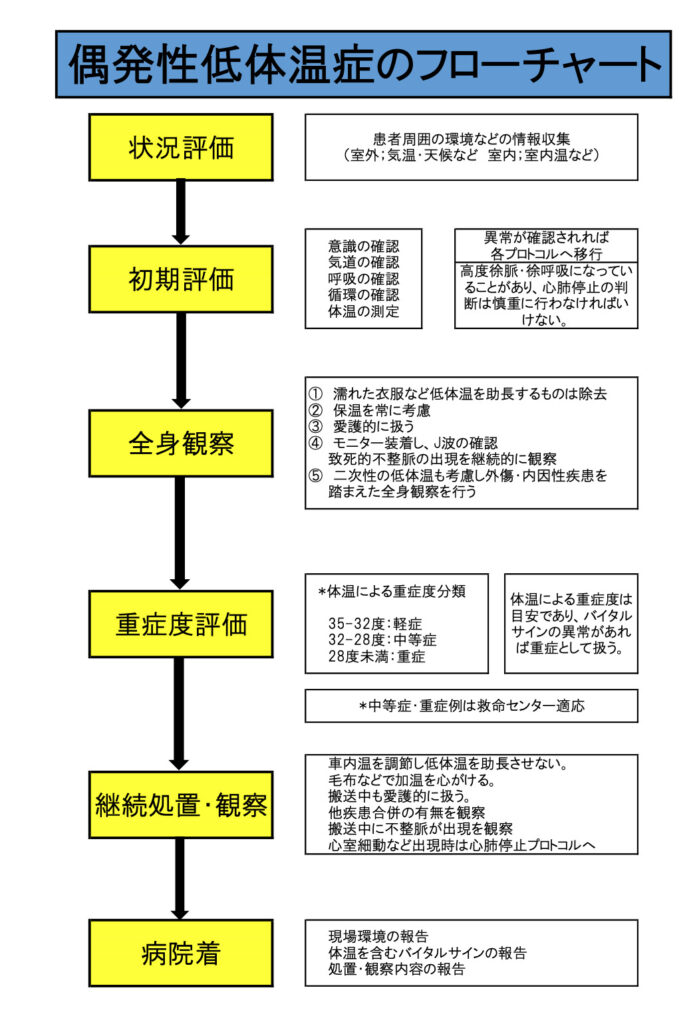

湘南地区メディカルコントロール協議会様がとてもわかりやすくまとめてくださっていたので引用させていただきます。

まとめ

重度低体温の傷病者は「主訴は寒いです。低体温です。」

などと主張しません。(当たり前)

なにが言いたいかというと、環境や状況から低体温を疑い、「低体温モード」スイッチを入れなければならないということです。

冬の時期でのCPAでは特に注意が必要です。

CPAで焦る気持ちは十分わかるのですが、常に「低体温ではないか」

を意識する必要があります。

なぜなら、低体温CPAもPCPS対応病院へ搬送しなければならないからです。

いつものように直近CPA対応病院に搬送すると後悔しますよ。

- 外で倒れていなかったか?

- 室内は寒くないか?

この2点を意識するだけでもだいぶ違います。

逆に、「外で倒れている模様」などの通報であれば「低体温モード」スイッチを入れましょう。

- 基本的に搬送する。

- 観察時間、除細動、アドレナリン投与が通常とは異なることを意識する。

- 医師に低体温の可能性があることを伝える。

これらが活動の鍵となります。

①体温が下がれば交感神経を刺激して全身の代謝を上げる。

骨格筋を小刻みに収縮させ熱を生産。

これがいわゆるシバリング

(筋肉の震え)

※熱の喪失が熱産生を上回ると,シバリングは消失し急速に体温は低下します。

②末梢神経に命令をだし、末梢血管を収縮。

これにより、皮膚表面から血液の温度を奪われるのを防ぎます。