令和3年10月1日から、救急救命士法が改正されました。

具体的には次の2点です。

①重症傷病者に対して院内処置が可能(第 2 条および第 44 条 2 項)

②病院勤務をするにあたり、院内研修受けること(第 44 条 3 項)

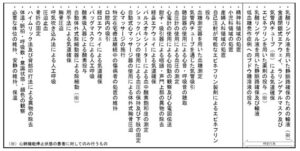

参考に、厚生労働省から発出されている文章になります。

(全文は長いので、一部抜粋しています)

救急救命⼠法の改正では第 2 条および第 44 条 2 項が改正され、第 44 条 3 項が新設された

重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に

入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間。救急救命士は、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するもの以外の場所においてその業務を行ってはならないこと。

ただし、病院若しくは診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合はこの限りでないこと。病院又は診療所に勤務する救急救命士は、重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該病院又は診療所内に設置するとともに、当該研修の内容に関する当該委員会における協議の結果に基づき、当該病院又は診療所の管理者が実施する次の事項に関する研修を受けなければならないこと。

① 医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する

事項

② 傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資

機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全

管理に関する事項

③ 院内感染対策に関する事項

この改定は、医療機関に勤務する救急救命士に向けてになります。

※注意しておかないといけないのは、消防に勤務する救急救命士は該当しないということになります。

その理由は下部の「1-4実際、消防の救命士に院内処置ができるのか?」を参照してください。

どうして、救急救命士法が改正されて、救急救命士が病院で処置が行えるようになったの??

それは、医療スタッフの、負担軽減が目的になっているんだ!!

近年増大し続ける救急医療現場の負担軽減を図る方策

また、現代の問題としての働き方改革の背景もあります。

医療スタッフ(特にドクター)が働き過ぎているのです。

「あの先生病院に搬送したらいつもいるなー。」ってことよくありますよね💦

救急件数も年々増大しているから、その影響もあるよね・・・。

救急搬送をしていて搬送先病院が決まらないことが、「社会問題」としてピックアップしたよね。

それは、病院自体が忙しくて救急患者を受け入れることができない実情ってこともあるから、その問題の解消なったら、消防に勤務する救急救命士の負担軽減にもなるよね!!

それにしても、救急救命士法の改正ってたった2つなの??

改定は2つなのですが、中身は凄く複雑なのです。

例えば、医療機関に勤務する救急救命士が特定行為をする場合、どこに連絡をするのでしょうか??

また、指示を出す医師はどのような医師が適格なのでしょうか??

こういった疑問は尽きないと思います。

その疑問に全て答えていきたいと思います。

・医療機関に勤務する救急救命士の処置の範囲を知りたい人。

・特定行為がどのような流れで実施されるのか知りたい人。

・病院に勤務するにあたり、救命士の立ち位置を知りたい人。

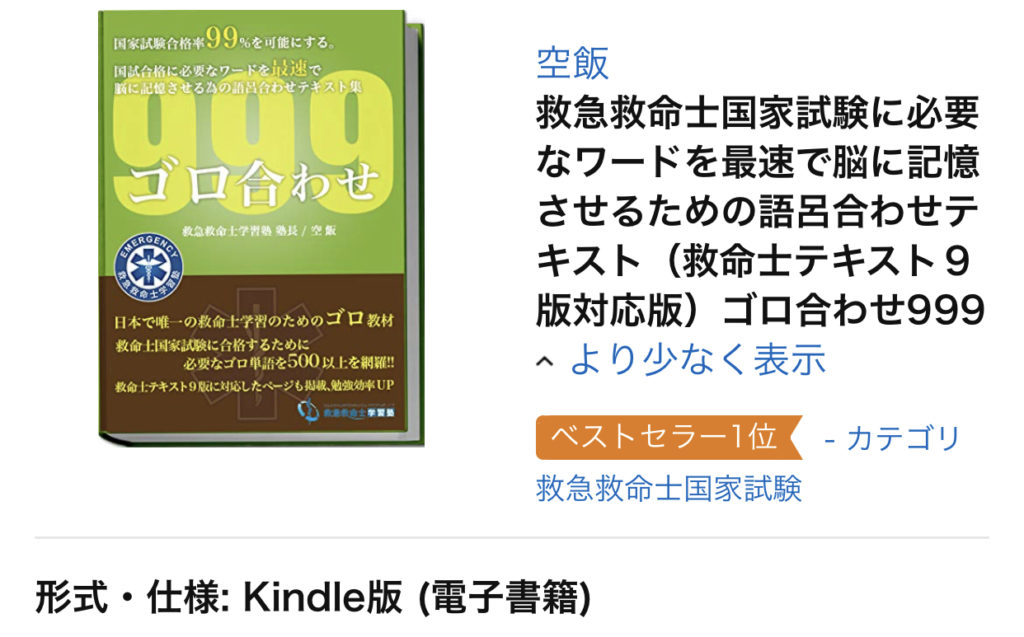

申し遅れました!!救命士学習塾講師のHARUです。

僕も塾長と同じで救急救命士東京研修所(エルスタ)の卒業生です。

救急救命士の運用が始まってから10年以上のキャリアを持ちます。

救急救命士法の改正で、医療機関に勤務する救急救命士の処置が可能となりました。

さきほど疑問を投げかけたように、さまざまな疑問があると思います。

知っておかないといけないのに、時間がなくてできないってことほど不幸なことはありません。

しかし、大丈夫です!!

僕が、救急救命士法がどのように変わったのか、どのような処置が可能なのか、端的にまとめて、「あなた」にお伝えしたいと思います。

今回は「救急救命士法改正の解説」をお伝えします。

もくじ

わかりやすく救急救命士法改正をまとめる

・【救急救命法改正①】救急救命処置ができる場所の拡大(医療機関に入院するまで、または滞在している間)

・【救急救命法改正②】医療機関のスタッフとして働くことから、院内研修(医療安全、感染症対策、チーム医療)を受けることが定められました

一気に記事にしてお伝えした場合、「あたな」の集中力も尽きて記憶に残らなかったら、よくないと思うので、項目に分けてお伝えしていこうと思います。

「あれ、HARU!!ここが知りたいのに抜けてるよ!!」

っれことになりかねないので💦

今回は、「救急救命士法改正の解説」ということで、総論を2点解説していきます。

【救急救命法改正①】救急救命処置ができる場所の拡大(医療機関に入院するまで、または滞在している間)

以前の救急救命士は、「病院又は診療所に搬送されるまでの間」しか業務を行うことができませんでした。

しかし、令和3年10日1日の法改正から、「病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間」行うことができるようになりました。

それにともなって、処置できる内容や特定行為を行うための、指示医師。

また、消防に勤務する救命士には処置が可能なのかという疑問が残ります。

そこで、

1-1処置ができる場所

1-2処置の内容

1-3特定行為の指示を出してくれる医師

1-4実際に、消防の救命士に処置ができるのか

ということを解説していきたいと思います。

1-1処置ができる場所

処置ができる場所は、「医療機関に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、医療機関に到着し滞在している間」になります。

あのスタッフの一員に、「医療機関に勤務する救急救命士がいる」形となります。

例えば、病棟で処置を行なうことはできないのかな??

それなので、あくまで医療機関に勤務する救急救命士が処置を行なえる場所は「医療機関に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、医療機関に到着し滞在している間」になります。

1-2処置の内容

救急救命士が行える処置は、「救急救命処置」になります。

救急救命処置って改めて聞かれると何かな??

では、ここで、救急救命処置をおさらいしたいと思います。

救急救命士法 第二条

この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(以下この項及び第四十四条第二項において「重度傷病者」という。)が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。

「救急救命処置」を改めて解説すると、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものになります。

さらに、「救急救命処置」を個別に見ていくと、下の図になります。

この医療機関に勤務する救急救命士が行える「救急救命処置」の範囲が次の3ステップで決まってくるんだ

1ステップ 医療機関の機能

そもそも、重症傷病者を受け入れているかということになります。

2ステップ 医療機関の体制

その医療機関にどれくらいの医療器材が配備されているかということになります。

3ステップ 勤務する救急救命士の要因

たとえば、特定行為も資格(ビデオ喉頭鏡、薬剤投与)になります。その資格を持っていなかったら行うことはできないということになります。

この3ステップで医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置の範囲が決まってきます。

実は、この処置の範囲は深堀をしていけば、もっと詳しく解説することができます。

各論として、この処置については改めて記事を書こうと思います。

1-3特定行為の指示要請の指示を出してくれる医師

医療機関内には医師が必ず存在しているため、救急救命士処置は医師の直接的な指示のもとに実施することになります。

我々の感覚では、「現場に医師が不在であることを前提として指示体制が整えられている」というものになります。

そのためオンラインで特定行為の指示をもらって実行します。

しかし、医療機関に勤務する救急救命士は、直接指示を受けて、医師の目の前で特定行為を行うことになります。

緊張感が半端ないですよね💦

この指示体制も、実は深いのです。

つまり、指示医師は誰が適格なのかという問題です。

この問題の解説についても、医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置とあわせて別記事で解説していきたいと思います。

1-4実際、消防の救命士に院内処置ができるのか?

消防に勤務する救急救命士は実際には院内処置をすることができません。

なぜなら、消防法のしばりがあるからです。

これは消防法第2条⑨の抜粋になります。

救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。

このように、救急業務とは、救急隊によって、医療機関その他の場所に搬送することとなっていて、院内処置を行なうことは明記されていません。

次の出動に備えるために速やかに医療機関内の医師や看護師に引き継ぐ必要があります。

あくまで、我々の目的は消防法に明記されていることになります。

令和3年10日1日の救急救命士法の改正により、業務できる場所が「病院又は診療所に搬送されるまでの間」から「医療機関に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、医療機関に滞在している間」拡大されて、次の3つが変更されました。

①処置ができる場所

②処置の内容(医療機関の機能、医療機関の体制、勤務する救急救命士の要因で異なります)

③特定行為の指示を出してくれる医師(直接医師から指示をもらって救急救命処置を行ないます)

【救急救命法改正②】医療機関のスタッフとして働くことから、院内研修(医療安全、感染症対策、チーム医療)を受けることが定められました

医療機関に勤務する救急救命士は医療機関のスタッフとして働くために院内研修を受ける必要があります。

なぜならば、「医療法第6条の12で病院等の管理者は、医療の安全を確保するために従業員にたいする研修を実施しなければならない」と明記されているからです。

その研修内容とは下の3つです。

①チーム医療

②医療安全

③感染対策

しかし、改めて「研修」って聞いたらきっと「あなた」はこう思うはずです。

ただ、気をつけておかないといけないのは、救急救命士って一匹狼って感覚です。「あなた」にもないですか??

どういうことかというと、救急車を運用するにあたり、救急救命士として、小隊長として、常に一人で考えて、処置して判断して病院まで搬送する・・・。

まさに、僕は「一匹狼」って言葉がぴったりと思って活動しています。

しかし、病院内は違うのです。

いろんな職種の人が集まって、一つの「命」に向き合っているのです。それなので、「チーム医療」ということを学んでいかないといけません。

医療安全は、さきほどもお伝えしたように、職種の人が集まって、一つの「命」に向き合っています。

それなので、その職種によっての安全が異なり、熟知しておくことが必要になってきます。

例えば、使用している医療器材も職種によっては異なります。最低限のことを知っておかないと、医療スタッフが負傷してしまう事となってしまいます。

感染対策は救急車の中とは異なり、より清潔不潔の線引きが厳格なものになります。

例えば、複数の傷病者を病院では扱っていきます。そのたびに消毒を行うエリアが決められています。そのルールを知っておかないといけません。

この院内研修も今回は総論としてお伝えさせてもらいました。

各論として、改めて院内研修を記事にしていこうと思います。

医療機関に勤務する救急救命士は医療機関のスタッフとして働くために院内研修を受ける必要があります。

その研修内容とは

①チーム医療

②医療安全

③感染対策になります。

まとめ

・【救急救命法改正①】救急救命処置ができる場所の拡大(医療機関に入院するまで、または滞在している間)

令和3年10日1日の救急救命士法の改正により、業務できる場所が「病院又は診療所に搬送されるまでの間」から「医療機関に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、医療機関に滞在している間」拡大されて、下の3つのように変更されました。

①処置ができる場所

②処置の内容(医療機関の機能、医療機関の体制、勤務する救急救命士の要因で異なります)

③特定行為の指示を出してくれる医師(直接医師から指示をもらって救急救命処置を行ないます)

・【救急救命法改正②】医療機関のスタッフとして働くことから、院内研修(医療安全、感染症対策、チーム医療)を受けることが定められました

医療機関に勤務する救急救命士は医療機関のスタッフとして働くために院内研修を受ける必要があります。

その研修内容とは

①チーム医療

②医療安全

③感染対策になります。

①重症傷病者に対して院内処置が可能

②病院勤務をするにあたり、院内研修受けること

ってことだったけど、内容かとても濃かったね💦

そうなんだよね。今回解説させてもらったのが、「救急救命士法改正」の総論的な話で、実は踏み込んだ各論がお伝えできてないんだ。

それなので、「内容薄いよ!!」って思われたかもしれないかもしれないけど、変更点の全体像を示したかったんだよね💦

そういった意味では全てを伝えきらなくてホントにごめんさい!!

同じ職種の消防の救急救命士、医療機関に勤務する救急救命士で連携を取れるようになることが、さらなる医療連携を生み出すような気がしてワクワクしているんだよね✨

次は、救急救命士法改正の各論だね!!掘り下げての解説だから、凄く楽しみだよ!!

期待してるね!!

しかし、あくまで「医療機関に勤務する救急救命士」に向けての法改正になります。